小空间群戏怎么剪?《扬名立万》剪辑指导教你如何正确重构影像逻辑

2022 02-15

转自 | 影视工业网

订阅 | 010-86092062

贺岁档即将到来之前,上映近一个月的《扬名立万》依旧有着较高的排片占比,票房也将超8亿。今天我们从剪辑的角度来了解这部电影的诞生过程。

本片剪辑指导是来自幻星的张琪老师和范肇硕老师。在他们公司,他们更愿意叫剪接,而非剪辑。所以文本除了剪辑师社群字样,其余均按照该司的习惯,使用剪接二字。

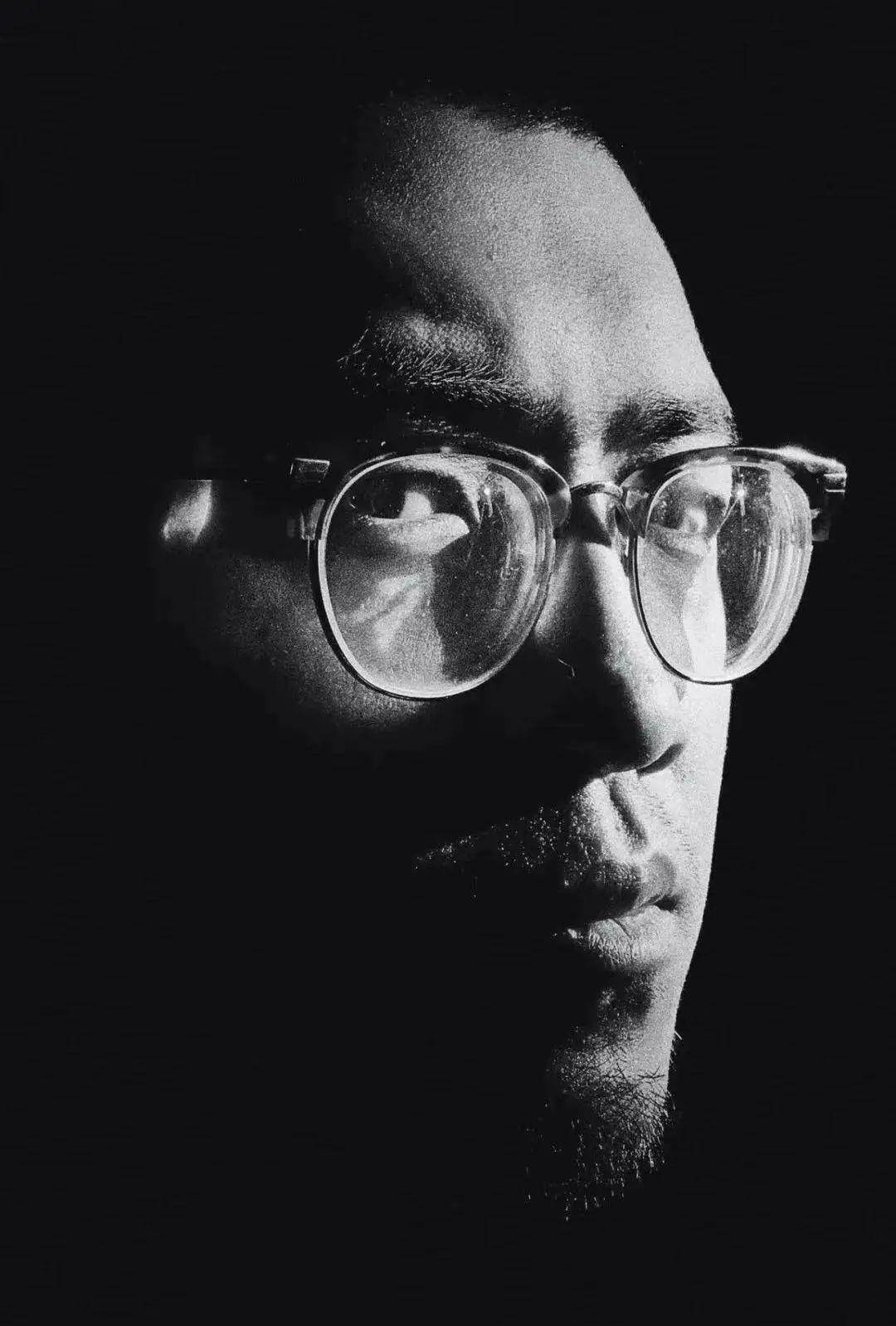

张

琪

幻星创始人,导演,剪接指导

● 监制及导演作品:《人间世》电影版

剪接作品:《邪不压正》《芳华》《扬名立万》等;

范肇硕

幻星资深剪接师

● 担任剪接指导的电影作品有:

《扬名立万》

《鬼吹灯之天星术》《惩罚“者”》等

在采访中得知,《扬名立万》剪接工作的顺利完成,得益于两个人科学的分工和紧密的合作。同时,本片是范肇硕老师担任剪接指导且上映的第一部作品,所以我们也和两位老师聊了很多

关于剪接师和剪接指导感受的异同

、

成为剪接师的要素

和

剪接师成长的话题

。

本文主要从为什么剪了 8 个月、 这部电影剪接的工作方式和流程、人物塑造及类型片处理,和剪接师的成长这四个方面为大家解析。

为什么剪了8个月?

Q:幻星什么时候开始接触这个项目的?重要的时间点分别是什么?

张琪

:开机前片方找我们聊了一次,聊完不到两个月就开机了,我们也有派跟组剪接去现场。

我们后期正式开始工作是2020年7月

,除了我们两个人,还有一位优秀剪接师金爽也承担了非常多的工作。

这个片子比较特殊,剪了8个月。

前3个月剪了舞厅之前的戏,剪完差不多40分钟

,我们不是只把戏顺出来,节奏、声音、音乐都会做好示意,

这部分甚至可以拿去做试映

。

拍摄是顺着剧本拍的,

剩下五个月基本上以周为单位顺着往前推进,直接剪定剪标准的版本

。比如这礼拜我们攻这10分钟,先顺戏再调节奏再调人物, 做完了跟前面做的40分钟贴合,再继续调整;调整完了继续剪下个10分钟,再重复前面的步骤。

第一阶段都顺完,

时长有160、170分钟

,差不多三个小时。

最难的是第一阶段

,难度相当于每两分钟就是一个预告片的工作量,因为预告片节奏、语言都要精心设计。

顺剪完成之后,再拿出一个月的时间调整结构;然后用了2到3周时间把时长缩到140分钟,又花了2周调到我们比较满意的136分钟。

Q:为什么剪了这么久?

范肇硕

:其实

剪片时间的长短取决于电影时空关系的难度

。

对剪接来说有两类片子最难剪,一个是

小空间的群戏

,一个是

需要通过剪接创造逻辑或者进行重构的戏

。《扬名立万》在第一类当中很有代表性。

单空间群戏的挑战,是处理时空关系的挑战。

就像现在我们几个人在聊天,可能产生的印象是大家同时在对话。在片子里的很多戏当中,剪接要做的工作也是让观众感觉这些事同时发生。

它的

第二个难度来自这部电影庞大的素材量

,几乎所有角度、景别都拍到了,每个演员都有单独机位。因此我们要对视听语言系统进行仔细梳理,在这过程当中,要做大量的处理和尝试。我们预料过素材会很多,没想到会这么多。

第三个难的地方是处理完之后再把剪接彻底藏住,让观众看不出来有剪接。

在通常的剪接工作当中,我们的偏好是不要让观众注意到有剪接的存在,否则那往往是我们的剪接出了问题。

Q:小空间群像戏很难,你们有找到方法吗?姜文导演的片子剪接时间更长,也是时空关系的难度吗?

张琪

:

我们有时候会非常在意一场戏的纵向层次

,纵向层次就是它有多少个信息同时发生。30秒之内有某个人的对白,有其他人的反应,有声音,有音乐,还有这个人对白的潜台词。

一场戏如果有8个人在说话,其实有8个潜台词。每一句对白我们要找到他的潜台词是什么,要通过其他人的反应把8个人的潜台词清晰地表现出来。

在两人以上的对话戏中,每多加一个人,工作量会指数级增加。因为3个人对话不是处理3个人的工作量,是要处理他们两两之间产生的关系。

小空间的群戏我只能说没有捷径可以走

,落实到银幕上,时空节奏就必须要一点一点的设计,而且这个片子是每一个环节都需要设计。

这个戏剪的特别爽,

难度足够大,挑战足够大

,完成了足够有成就感,特别像拼完一块8000块拼图的感觉。

范肇硕

:

找合适的叙事角度和剪接的方式找了挺久

。比如片子里第一部分都是在会议室里,每场戏人物的情绪、感受都不一样,要给每一场戏设定一个视角、主题和递进的关系,用什么样的景别,什么样关系,有什么样的轴线,什么时候跳轴等等。

这都需要特别精密地设计,一场戏拿掉了前后都不对,两句词拿掉了后面的反应也要动。能有机会花这么长时间专注做这一件事,挺难得的。

剪接的工作方式和流程

Q:是预料到《扬名立万》的难度决定两位一起创作吗?你们是怎么分工协作的?

张琪

:是工作量和工作习惯使得我们做了这个决定。

第一轮我们会先分开剪

,他一场我一场的剪,他剪的我会改一遍,我改完了他再改一遍,他改完我再改。我们俩会串着做。因为要重新顺戏,这个片子其实顺戏的工作是比较难的。

两个人一起工作除了能缩短工作时长,

还有个优势就是看问题的角度

。因为人物很多,还要照顾观众的感受,我们合作就是在补这些东西。

范肇硕

:比如说一个人物,我们俩的感觉不一样。我们会讨论为什么那个人物会那么做,他说的话潜台词是什么?

还有就是讨论把这个人物的某个特征让观众在这个阶段感受到,还是先做铺垫放在后面,会

有很多综合或者平衡

。

Q:为什么顺着时间线一周一周地往前剪?其他电影也这么剪吗?

范肇硕

:我们剪每个片子都有不同的方式。当时看了故事,发现

它有反转反转再反转的特征

,所以我们就决定这么做。因为我们自己如果都不信的话,观众不可能相信的,这还挺重要的。

我俩剪的时候

尽量避免阅读剧本

,第一轮顺剪我们是彻底跟着观众的角度走。后边再调节奏的时候,在对故事有完整了解的基础上,再把前面的扣一个个都系上。

Q:具体到每场戏,你们的剪接流程是什么样的?

张琪

:

这场戏拿到所有素材后,我们先要找主轴

。比如5个人聊天,主轴可能是某3个人。找到主轴也就就明确了这场戏的叙事任务,然后要

找到和建立跟观众沟通的方式

。就像剪一支预告片之前,我需要先确定预告片的创意一样。

每场戏我们会先顺戏再调节奏再调人物

,成片里看到的3分钟,第一轮梳理下来时长差不多7-8分钟。

接下来要

处理时空关系,所有人物反应、人物的成长

,包括叙事同时要在最短的时间内做到,看看能不能让所有事情在规定时间内发生。

假设我们有5场连续的戏,每场恰巧是3分钟,那么当我们把这5场3分钟的戏依次排列的时候,我们可能会发现,可能第2个3分钟要改成2分钟,剩下的4个3分钟才能形成节奏上的协调。

每多一场戏都要做一轮调整,需要反复推敲,仔细考量。

这个剪完了之后再放到成片或者更大的段落里,如果它的节奏不对就还得再调,有的戏整段就都删掉了,真的是反复尝试。

Q:跟导演的沟通方式是什么样的?

张琪

:前后期我们会跟导演很细致地聊,聊他为什么拍这个电影,对每个人物怎么看,拍完之后对这个人物态度是什么样的,他想表达什么,或者生活中态度是什么样的,对爱情对责任对职业的态度是什么样的,这些都会聊。

聊的过程中感受到了子墨导演

对于电影和生活细致的观察,他的善良和美好

。电影中的批判,更像是对我们善意和充满希望的提醒,我觉得这对电影创作者来讲是最可贵的东西。

当时看剧本、见到导演的时候就已经有这个感受了,这也是我们愿意参与这个电影的原因。我觉得这部电影很重要的一点是

它有人情味

,我其实特别希望能通过剪接把它表达出来。

Q:为了表达人情味做了哪些尝试?

范肇硕

:他们逃离别墅来到小树林那场戏就是一个挺好的例子。我们的处理是比顺剪阶段更含蓄的,因为我希望让大家发现和想象作者的感情,而不是阅读作者的感情。

这其实就是生活态度的问题。

我很喜欢导演的地方是他非常善于欣赏,并不急于说服别人或急于表达自己的情感,这很难得。

人物塑造及类型片处理

Q:开场后他们的剧本会,有些观众会觉得时间长,那一段最重要的任务是什么?

范肇硕

:

开场最重要的任务是建立每一个人的特征

:他们以前的遭遇,前史是什么,在意什么,是什么性格,什么时候会被激怒,什么时候会高兴,想掩饰的东西是什么。

我其实非常认同导演的原始设计,

在电影前半部分没有那么多强情节的内容

,正是因为我们可以把视线聚焦在“人”身上,我们才会在意他们后面的遭遇。

这部电影有很多关于人物成长的铺排,我会找到在这一场戏当中这个人物要成长到什么程度。

如果要到这个程度,素材不足够应该怎么办?是借用其他人物的反应还是用其他办法把人物垫到那个程度?我们要梳理每一个人物在这场戏的成长和行动的线索。

Q:人物的成长和行动线索你们是怎么梳理的?

张琪

:很多人以为人物的塑造是通过对白和行动来体现的,实际上

人物的塑造也可以通过他的反应和反应的时机来体现

。生活中我们认识一个人,其实往往也是通过他反应的内容和强烈程度来进行判断。

我们一直要提醒自己的,

最重要的是要让观众对这个人物产生什么印象